1.遺言を作成する理由

遺言を作成される方は、毎年増えています。公正証書遺言の作成件数を見ても、平成17年には7万件に近づき、平成30年には11万件を超えています(日本公証人連合会)。

遺言を作成する主な理由は、以下の点にあります。

(1)ご自身のお気持ちを実現しながら、相続を巡る争いを未然に防止して、円滑な相続を実現したい。

(2)配偶者・子供達の生活への配慮

(3)ご家族にメッセージを残したい

(4)お世話になった方へのお礼の意味

2.遺言を作っておきたいケース

お子さんのいないご夫婦の場合、相続人ではないパートナーに財産を遺したい場合(内縁のケース)には、是非、遺言を作っておく必要があります。

遺言を作っておくことによって、相続の煩わしさから開放されるだけではなく、安心して生活できる環境を作って差し上げることができます。

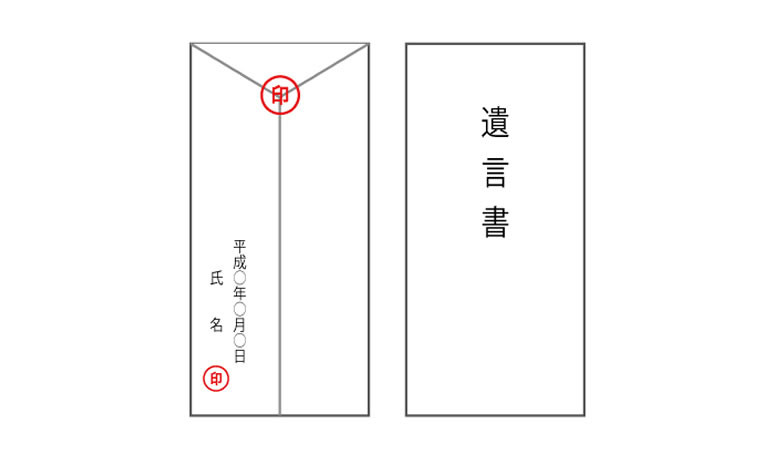

3.公正証書遺言

最近は、公正証書で遺言を作成する方も増えてきました。

公正証書で遺言を作成することには、大きなメリットがあります。公証人という法律の専門家が作成する遺言で、確実で安全な遺言です。

費用が掛かりますが、メリットの大きさからすれば、公正証書遺言をお考えいただくのも良いと思います。

◆公正証書遺言については、別のページでご説明しています。 公正証書遺言の詳細は、こちらからご覧ください>>

4.行政書士による遺言作成サポート

私は、相続のお手伝いもしておりますが、「遺言があれば、こんな争いは無かったのに・・・」

「遺言にもう少し配慮があれば、相続人がこんなに苦労しなくても済んだのに・・・」と思うことがあります。

また、遺留分という最低限の相続分や、次の相続も考えた遺言の作成をした方が良いケースもあります。

他方、遺言を作成したい方にしても、初めての経験では不安もあることと思います。

(1)遺言には法律で決められたルールがありますし、法律上注意したい点もあります。そこで、専門家に相談してみたいと思われることもあるかも知れません。

(2)また、迷っているとき、人と話しながら、また、アドバイスを受けながら考えをまとめるということもあります。遺言の場合には、法律の知識をもっている方でないと、相談相手にはなりにくいですね。

(3)さらに、公正証書で遺言を作成したいのだが、その手続きを頼みたいというときもあります。

その点、法律書類作成のスペシャリストとしての行政書士には、法律上も秘密を守る義務がありますので、安心してご相談・ご依頼いただけるものと思います。

「街の法律家」と言われる行政書士は、費用的にも、相談しやすい存在だと思います。

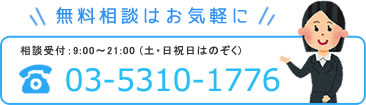

「相談したいことがあるんだが・・・」「遺言の作成の手伝いをしてもらいたいな。」とお思いのときには、ご連絡ください。

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について

遺言についてよくある質問についてご紹介いたします。

【あるメール相談から】 年金で細々と生活していて、銀行口座は夫が700万円、妻が600万円ですが、それぞれが先に亡くなった場合に備えて、遺言を作成しようか考えています。 相続税も課税されない、このような金額の相続の場合、遺言は不要でしょうか? |

|

遺言がないときには、民法が定める相続(法定相続)となります。つまり、民法には、夫や妻が亡くなった場合の相続人とその相続分が規定されていますが、遺言がないときには、その民法の定めに従った相続となります。 それに対し、遺言を作成することによって、民法の定める相続とは異なる、遺言者が希望する相続を実現することができます。 従って、「どのような相続を実現したいのか」という観点から、遺言の必要性をお考え下さい。

相続税の問題は、以上とは別の問題です。 |

予備的遺言というものがあるそうですが、予備的遺言とは、どのようなものですか? |

|

予備的遺言とは、補充遺言とも言いますが、以下のようなものを言います。

例えば、奥さんとお子さんが二人いるAさんが、遺言を作ろうとしたとします。 その場合、通常は、奥さんとお子さん二人に、どの財産を相続させるかを遺言に記載することになりますね。しかし、もしかしたら、奥さんはAさんが亡くなる以前に亡くなるかも知れません。そこで、その場合に備えて(予備的に)、奥さんが先に亡くなったときには、「奥さんに相続させるつもりであった財産をどうするか」も記載しておくことが出来ます。これを、予備的遺言と言います。

実際の遺言作成では、良く使われます。 |

遺言を作りたいのですが、遺贈とは何なのかを教えてください。 特定遺贈と包括遺贈があるのでしょうか? |

|

遺贈とは、「遺言によって、遺言者(遺言を作った方)の財産を無償で贈ること」を言います。 遺贈は相続人に対してすることもできますが、相続人以外の方に対してすることもでき、実際には、相続人以外の方に対してするのが一般的かと思います。

この遺贈のうち、特定の財産(例えば、〇〇〇銀行○○支店の普通預金)を贈ることを特定遺贈と言います。それに対して、遺言者が有する財産の全部または割合で示した一部を贈ることを包括遺贈と言います。 両者の違いは、包括遺贈では贈る財産の中に債務が含まれている点にあります。内縁の配偶者に全財産を包括遺贈した場合、内縁の配偶者は債務を含めて財産をもらうことになります・・・内縁の配偶者に全てを委ねるのですから、その方がいいですね。 |

遺言を公正証書で作ろうと思うのですが、必要とされる証人2人を揃えることができずに困っています。 このようなときは、どうすればいいのでしょうか? |

|

公正証書で遺言を作るときには証人2人が必要ですが、相続人となることが予想される方(推定相続人)、遺言で財産をもらう方(受遺者)などは証人にはなれません。また、証人をお願いすると、遺言の内容を知ってしまいますから、証人をお願いするのに相応しい方は少ないかも知れません。 そのようなときは、公証役場にお願いすれば、法務局のOBを証人として用意してもらえます。お礼は必要ですが、おそらく二度と会うことはありませんから、気持ちは楽だと思います。

なお、私が公正証書遺言の作成をお手伝いするときには、私も証人を務めさせていただきますし、もう1人の証人として、仲間の行政書士をお連れすることも出来ます(その方へのお礼は必要ですが)。 |

ご相談などございましたら、ぜひ瓜生(うりゅう)までご連絡くださいませ。