離婚と学資保険

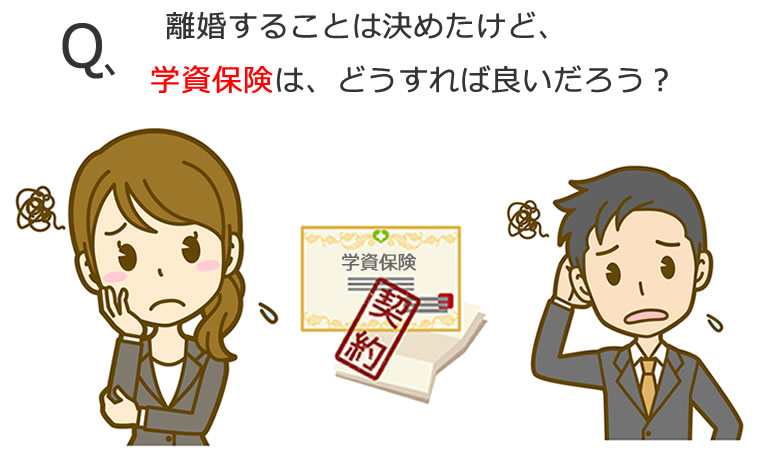

未成年のお子さんがいるご夫婦の離婚では、「養育費」 をいくら支払うのか? もらうのか? が、大きな問題になります。

現在は、「東京・大阪養育費等研究会」が2003年に公表した養育費算定表があります。

それが、大きな目安にはなるかと思います。。

さらに、養育費のほかに、お子さんの進学時の費用についても決めておくことが通常でしょう。養育費だけで、お子さんの進学時の費用まで備えることは無理ですから。

これについて、金額・期限も決めることもあるでしょうが、「高校・大学等への入学等により、特別に多額の出費を要する場合には、甲は、乙に対し、その費用の分担を求めることができる。

乙は、誠実に協議に応じ、応分の負担をするように努めるものとする。」などの決め方をすることが多いのではないか、と思います。

不確定な費用に関することですから、このような決め方になることは仕方ないのですが、少しでも具体的なことを決めておきたい、と思われる方も多くいらっしゃいます。

そのような時に、学資準備の手段として学資保険について決めておくこともあります。

代表的な学資保険としては、かんぽ生命の学資保険があります。

また、日本生命ですと、「こどもの保険」(愛称げんき)があります。

では、学資保険について、どのように決めておくのでしょうか?

離婚に関する本を読んでも、学資保険についての記述はあまり無いようです。

しかし、実際に離婚しようとする方からは、学資保険の話しが出てきます。

そこで、実際の例を、若干ですが、ご紹介してみましょう。

奥さんが財産分与で貰う場合

離婚して、お子さんの親権者には「奥さん」がなります。しかし既に「学資保険」に入っていて、その保険の契約者がご主人であるという場合。

この場合、離婚に伴い、保険をご主人から奥さんに譲渡して、名義変更することがあります。

これは、財産分与の1つとなります。

保険の「譲渡」により、保険料は奥さんが支払うことになりますが、入学祝金・満期金等は、奥さんに支払われることになり、奥さんにとっては安心できることになります。

譲渡(じょうと)せずに、名義をご主人のままにしておくと、入学祝金なども、ご主人に支払われることになり、奥さんとしては、何に使われるか分からないということになってしまうからです。

離婚に伴い学資保険を譲渡する場合には、離婚後でなければ譲渡できないという保険会社もあります。

むしろ、それが一般的なのかも知れません。

「学資保険」を譲渡しようとする場合には、かならず事前に保険会社に確認してください。

ご主人に「学資保険」を払ってもらい続ける場合

あるご夫婦の事例です。離婚して奥さんが「親権者」になりましたが、ご主人が契約者となっている学資保険の継続を公正証書で約束する場合です。

このケースの保険は、入院のときの保障も付いていて、かなり保障の厚いものでした。

保険料も、年間数十万円というものです。

もともとは、ご主人のご両親が保険料を支払っていたのですが、ご両親も高齢になってきたので、離婚をきっかけに、それ以後の保険料の支払いを、ご主人がすることを決めました。

ご主人は、金額が多かったこともあり、当初は「押し売りを断るように断っていた」のですが、お子さんのためと言うことで合意なさいました。

ですから、公正証書で明確な約束(契約)をしたことには大きな意義があるのですが、ご主人が保険料の支払いを怠ったときに、支払いを強制できない点には、問題は残ります。

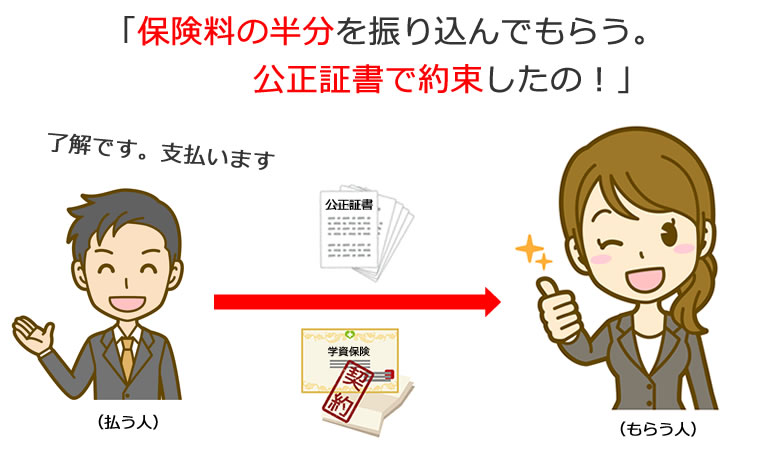

ご主人に保険料の半分を払ってもらう場合

このご夫婦も、すでに「奥さん名義で学資保険に加入」していて、ご自分達で保険料の支払いをしていました。

合意内容は、離婚後も、保険料の支払いをご夫婦で半分ずつ負担するというものでした。

奥さんが親権者となり、月々の養育費は8万円でしたが、ご主人が、養育費とは別に、毎月、養育費の支払期限までに、同じ銀行口座に、学資保険の保険料として月々8,000円ずつ振込むことを公正証書で決めました。

このケースですと、養育費も学資保険の保険料も強制執行(しっこう)が可能であり、公正証書で決める意義が大きくなります。

学資保険を解約したくない場合

離婚の際に学資保険を解約するという方法もあります。この場合、ご夫婦で、解約返戻金を財産分与として、分けることになります。

以前の依頼者が、弁護士に相談しに行ったときには、この方法だけを言われたそうです。

でも、どうでしょうか?

お子さんのために、せっかく保険料を払い続けてきたのですから、離婚した後も、お子さんの利益になるように考えてあげたい。解約返戻金を財産分与するという方法ではなく、保険を継続する方法で考えた方が良いと思います。

学資保険を解約したくないので、一工夫してみました。

ご主人名義で学資保険を契約していました。その学資保険を財産分与として奥さんへ渡す、あるいは、解約して解約返戻金で奥さんが新たな学資保険を契約するという方法も考えました。しかし、それらの方法では、奥さんが年上だったこともあり、学資保険の契約内容が奥さんにとって不利になるそうです。

そこで、奥さんは、ご主人に、ご主人名義の学資保険をそのまま続けてもらい、かつ、学資保険から給付される教育資金や満期保険金は、奥さんが管理できるようにしたいと思ったのです。

その方法とは、以下のようなものでした。

1 ご主人が、新しい銀行口座を作る。

2 学資保険の保険金の振込口座を、新しい銀行口座に変更する。

3 新しい銀行口座の通帳・カードは、奥さんが管理する。

4 教育資金・満期保険金は、新しい銀行口座に振り込む。

実は、奥さんのお母さんが、保険会社に勤めていて、知恵を付けてくれました。

この他にも、決め方は色々とあると思います。私は、これからの検討課題だと思っています。

養育費を決める場合には、やはり公正証書で決めておくことがお勧めです。強制執行が可能ですし、また、強制執行が出来ることによって、相手に与える心理的な強制力が違ってきます。

養育費を公正証書で決める場合には、できればお子さんの進学時の入学金・学費などについても決めておいてください。その際に、学資保険を考慮することも一方法だと思います。

段々、難しくなってきて悩んでしまう、ということであれば、まずは、お気軽にお電話を頂きたいと思います。ご相談から始めましょう。

当事務所のサポートコース

当事務所は、特に、離婚協議書の作成や、離婚の公正証書を作成したい方のサポートを得意としています。 依頼者とタッグを組んで、公正証書などの書類作成を実現します。

まずは、お電話でのご相談からお始めくださいませ。電話相談は、無料で対応させて頂いております。

【離婚協議書作成・ご相談・サポートコース】

面談・電話・メールでご相談・サポートをしながら、離婚協議書を作成するコースです。ご相談・サポートに期間の制限はありません。基準となる報酬額は、40,000円(消費税別)です。

【公正証書作成・ご相談・サポートコース】

離婚協議書を公正証書にしたい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の代理嘱託をサポートするコースです。基準となる報酬額は、60,000円(消費税別)です。

【代理人による公正証書作成・ご相談・サポートコース】

公正証書を作成したい場合に、面談・電話・メールでのご相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、公正証書作成の嘱託、そして、代理人としての公正証書の作成をするコースです。

基準となる報酬額は、70,000円(消費税別)です。

ページ名 「離婚と学資保険 離婚後の安心をサポートさせていただきます。」

文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

離婚の公正証書ができるまでの流れは、どうなりますか? |

|

概略、以下のようになります。

*公正証書ができるまでを、物語風にご説明したページもあります。こちらからどうぞ。>> |

養育費の約束を決めるので迷っています。 養育費の支払いは、20歳までと決まっているのですか? |

|

養育費の支払いは、20歳までとは決まっていません。 その他の年齢で決めることもありますし、年齢ではなく高校や大学の卒業を考慮して決めることもあります。 「養育費をいつまで支払うのか?」については、色々な決め方がありますから、迷われたらご相談ください。 |

協議離婚するので、子どもの養育費の額を話し合っています。 一般的には、どのようにして養育費の額を決めているのでしょうか? |

|

お子さんの養育費の額を決める際には、実際に掛かっている金額を計算して、養育費の額を決めることもあるようですが、一般的には、裁判所が公表している養育費の算定表を参考にして決めることが多いと思います。算定表は、養育費を払う方(義務者)と貰う方(権利者)の収入から、養育費の額を簡易・迅速に算定することを目的として作られました。

最新の算定表は、令和元年12月23日に裁判所から発表されました。 詳細はこちら >> |

ご相談ならぜひお問合せくださいませ。