公正証書ができるまで(4) いよいよ公証役場へ

公正証書の原案が完成すると、いよいよ公証役場へ行って、公証人に公正証書の作成を依頼します(公正証書の作成の嘱託と言います)。

公正証書に押印する時には、吉澤さん(仮名)、ご主人の代理人として私の2人が公証役場へ行きますが、公証人との打ち合わせの段階では、私1人が行きます。

吉澤さんは埼玉県にお住まいで、私は東京都ですから、交通の便を考えて、都内でも埼玉県に近い公証役場を選びました。

どこの公証役場へ行くかについて、一言。

埼玉県にお住まいであっても、公正証書は埼玉県内の公証役場で作らなければならないというものではありません。こちらから行くのであれば、ご自宅あるいは勤め先等、利用しやすい公証役場で構いません。私は、どちらかと言うと、都心から少し離れた公証役場が好きですね。あまり混んでいないように感じ、利用しやすいと思います。

はじめに公証役場に行くときに、私が持参したのは、(1)吉澤さんとご主人の合意内容、(2)3人分(吉澤さん、ご主人、私)の印鑑証明書、(3)戸籍謄本です。

戸籍謄本については、ご夫婦であること、お子さんの存在を確認するために要求されます。

(足立区にある千住公証役場の看板です。北千住駅東口から徒歩1分という近さです。駅から近い公証役場は多いですが、一番近いかも知れませんね。)

また、はじめに公証役場に行くときには、予約をして行きます。公証人はお忙しいですし、公正証書を作成するための出張もありますから、常に公証人がいらっしゃるとは限りませんから。

はじめての公証人だと、緊張する瞬間です。名刺交換をして、吉澤さんとご主人の合意内容を公証人に渡し見ていただきます。

* 新型コロナの感染が始まってからは、どの公証役場も、接触の機会を減らしています。公正証書の作成をお願いするのであっても、戸籍謄本などの資料はメールに添付してお送りし、必要があれば電話での打ち合わせとなっています。

公証人によっては、「この部分はこんなケースもあるから、もう少し考えてみても良いよね。」等のお話をしてくださることもあります。そうしなさい、ということではありません。単なるアドバイスです。色々な経験に基づいてのお話ですから、勉強になります。そのような、アドバイスも考慮して、原案を再検討して、当事者の方々にも、私から再提示したこともありました。

吉澤さんの場合には、お子さんとの面接交渉の内容で、公証人は少し考え込んでしまいました。

これは、離婚の公正証書を代理人で作成する場合の注意点と関係しますから、代理人で作成する場合の注意点をお話しましょう。

例えば、離婚の合意・子供の親権者をどちらにするか、という問題は、ご夫婦の意思が重要ですから、これはご夫婦お2人で決めていただく必要があり、代理人の形で書面を残すことは適当ではないでしょう。代理に親しまないと言えるものです。

でも、この2つは公正証書に記載する必要は必ずしもありません。離婚の合意は、離婚届の作成で明確になりますし、親権者についても離婚届に記載する必要があるからです。

吉澤さんの場合、お子さんの親権者は吉澤さんであり、吉澤さんが育てていくということでした。そうすると、ご主人とお子さんとの面接交渉について、決めておく必要がありました。ご主人とお子さんとの面接交渉は、親子関係そのものにも係わってしまうため、やはりご夫婦の意思が重要となります。この問題もあまり代理の形では書面に残しにくいのです。

では、面接交渉について、代理の形で公正証書を作れないのでしょうか?

そんなこともありません。面接交渉について、個別・具体的に定めることは無理ですが、抽象的にならば定めることができます。ただ、あまり抽象的なものになっては、何も決めていないのと変わらないことになります。そこで、ご夫婦の意思をなるべく取り入れながら、かつ、多少、抽象的に作るのです。

「この程度の面接交渉ならば、公正証書に記載しておいても良いかな。」と、公証人に言ってもらえるようにするということです。

吉澤さんの合意内容についても、公証人は、公証役場にある資料を検討した後で、「この程度の内容ならば、公正証書に入れましょう。」と言ってくださいました。

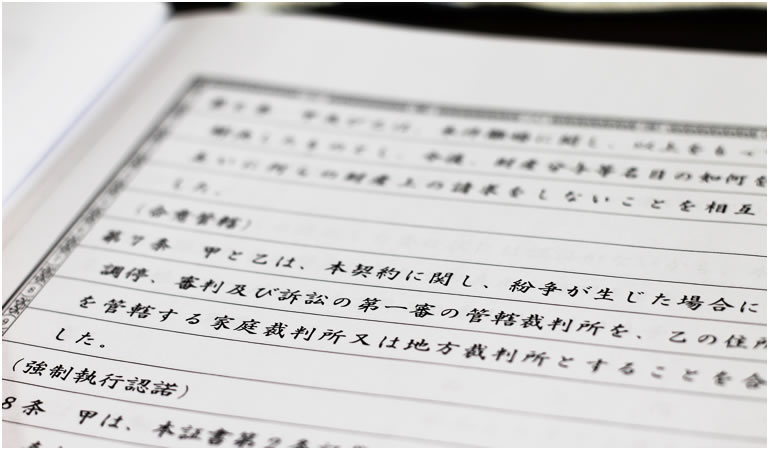

公正証書には、13行に亘って、面接交渉についての取り決めがされました。今読んでも、抽象的ではあるけれど、結構、決められているよな、という印象を受けます。

また、今回は、私がご主人の代理人として公正証書を作成しますから、ご主人から私への委任状が必要になります。委任状における委任事項の記載の仕方については、それぞれの公証人によって違いがあるときもあるそうです。元公証人だった方からお聞きしたことがあります。

私は、合意内容を要約せずに、全文をそのまま委任事項として記載して委任状を作成しています。今回も、その様な内容の委任状を、公証人に見ていただいておきました。

このようにして、公証人に公正証書の作成を依頼します。

この物語については、複数のご依頼から学んだことを参考にしましたが、フィクションであることを、改めて、お断りしておきます。また、吉澤さんというお名前も、物語に具体性を持たせるために使用しており、実在する方々とは、無関係であることも、お断りしておきます。

ページ名 「公正証書ができるまで(4)・・・いよいよ公証役場へ 離婚後の安心をサポートさせていただきます」

文責 行政書士による協議離婚サポート・東京運営 東京都杉並区 行政書士 瓜生和彦

落ち込んだり泣いたりと、離婚は感情が変化すると

思いますので、なんでもご相談くださいませ。

よくある質問 相談について

離婚、公正証書についてよくある質問についてご紹介いたします。

相談にはお金がかかりますか? また、相談をしたいのですが、どうしたらいいですか? |

|

お電話でのご相談は、常時、無料でご利用いただけます。30分程度でしたら、お話をさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。 まずは、お電話でも、メールでも、ご都合のいい方法で、ご連絡くださいませ。 初めてのご連絡には、勇気が必要かも知れませんが、少しだけ勇気を出してください。「連絡して良かった。」と思っていただけるよう、心がけております。 |

離婚のときに、公正証書を作るメリットは何ですか? |

|

公正証書の最大のメリットは、一定の金銭を、一定の時期に支払うという内容の公正証書を作って、金銭を支払う人の「強制執行をされてもよいという文言」を記載しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、その公正証書を根拠として強制執行ができる、という点にあります。 従って、離婚のときに、養育費・慰謝料・金銭の支払いによる財産分与などの約束があるときには、公正証書を作っておけば、その未払いがあっても裁判所を利用して、強制的に支払いをさせることができます。ここに、公正証書を作るメリットがあります。 |

公正証書を作るために、公証役場へ支払う手数料は、いくら位ですか? |

|

公証役場へ支払う手数料は、公正証書の内容によって違ってきます(主に、その公正証書の中で動かす財産の価値によって違ってきます)。 |

ご相談ならぜひ担当スタッフまでお問合せくださいませ。